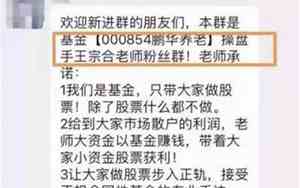

冒充其他公司名字进行交易,这种行为被称为商业欺诈或者不正当竞争,通常是有法律风险的。在中国,根据《反不正当竞争法》和《合同法》等相关法规,这种行为可能涉及到虚假宣传、商业诋毁、混淆行为等多种违法条款。以下几点可能会构成违法行为:

1. 虚假宣传:如果假冒他人的公司名称或商标,误导消费者,意图获取商业利益,这属于虚假宣传,可能会构成不正当竞争。

2. 侵犯知识产权:擅自使用他人的公司名称,可能会侵犯他人的商号权或商标权,这是法律禁止的。

3. 合同欺诈:如果以此名义与人签订合同,而合同内容违背诚信原则或者违反了法律规定,也构成合同欺诈。

因此,如果您或您的公司在任何交易中发现自己或他人被冒充,应立即停止并寻求法律咨询,以避免可能的法律后果。若确实受到损害,还可考虑向相关部门举报。

冒充公司名义开展业务犯法吗

冒充公司名义开展业务的行为,如果涉及以下情况,是可能触犯法律的:

1. 虚假宣传:假冒他人的公司名称,可能会误导消费者,诱骗他们相信是正规的交易,这属于虚假广告和不正当竞争,有可能触犯《反不正当竞争法》。

2. 商业欺诈:如果目的是欺骗、误导或获取非法利益,而假冒他人的公司来误导客户,这构成商业欺诈,是非法的。

3. 侵犯知识产权:假冒公司名称可能导致商标侵权或商业秘密泄露,侵犯了他人的知识产权,根据《商标法》和《反不正当竞争法》可能面临法律责任。

4. 合同诈骗:如果以假冒公司名义签订合同,而合同条款不公平或意图欺诈,可构成合同诈骗,严重时会触犯刑法。

5. 损害公司声誉:这种行为也可能损害被冒用公司的真实声誉,引发民事纠纷。

冒充公司名义开展业务是否违法取决于具体的行为和意图。如果发现此类行为,应立即停止,并向相关执法机构报告,以保护自身利益和遵守法律规定。

冒充其他公司违法吗

冒充其他公司进行商业活动往往涉及违法行为,具体触犯的法律条文可能会因情况不同而有所差异。以下是一些可能的违法情况:

1. 虚假广告或不正当竞争。

2. 商业欺诈:冒充他人公司以进行商业交易,意图骗取消费者的信任和金钱,这属于商业欺诈,可能导致民事和刑事责任。

3. 侵犯知识产权:假冒他人的公司名称或标志,可能侵犯商标权、商号权或构成不正当使用他人商业名称,违反《商标法》。

4. 合同诈骗:如果假冒公司身份签订合同,可能构成合同诈骗,触犯《合同法》和刑法中的相关条款。

5. 损害公司声誉:假冒行为可能会导致被冒用公司的商业信誉受损,侵犯其商业利益。

因此,无论出于何种目的,冒充其他公司都是不可取的,一旦发现或受到此类行为的损害,应立即停止并寻求法律救济。

冒充别的公司的人

冒充别的公司的人,也涉及一系列可能的法律问题,具体如下:

1. 虚假陈述:冒充他人身份可能构成虚假陈述,特别是如果目的是为了误导、欺骗或获取不当利益。这可能违反《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》。

2. 身份盗用:未经他人许可,擅自使用他人的身份进行商业活动,可能会构成身份盗用,侵犯个人身份权。

3. 侵犯名誉权:冒充他人身份可能会损害被冒用者的名誉权,导致他人对公司、产品或服务产生误解。

4. 法律纠纷:如果冒充行为与商业合同、知识产权或劳资关系有关,可能导致合同纠纷或知识产权侵权纠纷。

5. 潜在的刑事犯罪:如果冒充行为涉及伪造文件、虚假注册、诈骗等严重行为,可能触犯刑法,比如诈骗罪或伪造公文罪。

冒充他人身份是不合法的,不仅损害了他人的权益,也可能带来法律后果。如果发现自己或他人被冒充,应立即停止并寻求法律援助,以保护自身利益。

冒充公司名义与客户交易

冒充公司名义与客户交易被视为不正当竞争行为,涉及以下法律责任:

1. 虚假广告和不正当竞争:这种行为可能构成虚假宣传,如果目的是误导消费者,可能违反《反不正当竞争法》。

2. 商业欺诈:如果冒充目的之一是欺骗客户以获取经济利益,那么可能是商业欺诈行为,这在许多司法管辖区是非法的,并可能受到刑事处罚。

3. 侵犯知识产权:假冒他人的公司名称或标志可能导致商标侵权,违反《商标法》等知识产权法律。

4. 合同法规定:如果以假冒公司名义签订合同,合同可能因欺诈或误解而无效,或者构成合同诈骗,这将触犯合同法相关条款。

5. 损害公司声誉:冒充行为可能导致被冒用公司名誉受损,影响其商业信用。

如果你或你的公司发现自己或被他人冒充,应立即采取行动,停止相关交易,公开澄清情况,如果有必要,可以通过法律途径维护权益,并向相关监督机构举报。

冒充其它公司名义

冒充其他公司名义的行为涉及多个法律领域,具体后果可能包括:

1. 不正当竞争:如果目的是欺骗消费者或者误导商业伙伴,冒充行为可能构成不正当竞争,违反《反不正当竞争法》。

2. 商业欺诈:如果意图骗取他人财务利益,冒充行为可能会构成商业欺诈,触犯刑法中的相关规定。

3. 虚假广告:发布与事实不符的广告或宣传材料,可能违反《广告法》。

4. 侵犯知识产权:假冒他人的商标、商号等知识产权,可能侵犯《商标法》和《知识产权法》。

5. 合同法问题:冒充公司签署合同可能导致合同无效,因为合同一方可能存在欺诈或误解。

6. 损害公司声誉:冒充行为会损害被冒用公司的商业信誉,可能产生经济和声誉损失。

如果遇到这种情况,受影响的公司或个人应立即停止冒充行为,公开澄清事实,必要时采取法律手段来维护自己的权利,保护企业声誉和消费者利益。同时,举报给相关部门也是保护自身合法利益的有效途径。